| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| 29 | 30 |

- 묘허큰스님과 함께 암자순례

- 방곡사 무문관 두타선원

- 큰스님 법문

- 묘허큰스님 법문

- 음력 20일 방곡사 지장법회

- 전통사찰순례

- 방곡사 두타선원

- 경주 남산

- 단양 방곡사

- 묘허큰스님과 함께 마애불순례

- Heart

- 갈맷길

- 방곡사 적멸보궁 진신사리탑

- 단양군 대강면 방곡리 방곡사

- 해파랑길 770㎞ 이어걷기

- 방곡사 회주 묘허큰스님

- 단양 방곡사 회주 묘허큰스님

- 남해안길 2

- 제주올레

- 방곡사 스리랑카 성지순례

- 회주 묘허큰스님

- 부산 구덕산 정수암 주지 무아스님

- 마애불순례

- 해파랑길 770㎞이어걷기

- 방곡사 주지 법봉스님

- 하트

- 방곡사 주지 정봉스님

- 묘허큰스님과 함께 전통사찰순례

- 묘허큰스님

- 자동차로 유럽여행

- Today

- Total

나는 사소한 것에 목숨을 건다~♡

김시습의 '만복사저포기'의 실제 배경인 남원 만복사지에서만 볼 수 있는 특별한 풍경 본문

구례 '현천마을'과 지리산 둘레길을 걸어 '시목지'에 들렀다가 서울로 가는 차로 20여 분 이동해서 버스에서 내려선 곳은

세찬 바람에 몸을 가눌 수가 없을 지경이었다. 인솔자 선생님께서 분명 가는 곳에 대한 설명을 하셨는데 정확히 이해하지 못했었다. 이 곳은 '만복사지'... 김시습의 한문소설 '만복사저포기'의 실제 배경이었던 바로 만복사가 있던 터이다.

'만복사저포기'는 김시습의 한문소설 금오신화에 들어있는 다섯편의 소설 가운데 첫번째 실려있는 작품으로 죽은 여자와의 사랑을 그린 소설이다.

양생은 만복사라는 절에서 부처님과 저포(나무 주사위)로 내기를 하여 젊은 여인을 얻어 가연을 맺은 뒤 재회를 약속하고 헤어졌는데, 그 여인이 3년 전에 죽은 여인임을 알게 된다. 처녀의 부모가 차려놓은 음식을 혼령과 함께 먹은 후 홀로 돌아온 어느 날 처녀의 혼령이 나타나 자신은 다른 나라에서 남자로 태어났으니 불도를 닦아 윤회에서 벗어나라고 하자 양생은 처녀를 그리며 지리산에 들어가 혼자 살았다고 한다.

살아 있는 사람과 죽은 사람 사이의 사랑이 강하고 애절하게 표현되어 있어 고난과 갈등이 더 크게 느껴진다. 작품의 결말은 비극으로 보는 것이 보통이나, 도교적 초월로도 본다.-- 다음백과 --

너른 절터로 들어서자 오른쪽의 작은 전각과 탑이 먼저 눈에 들어왔는데

모두들 반대쪽의 특이한 석주 앞으로 전진했다.

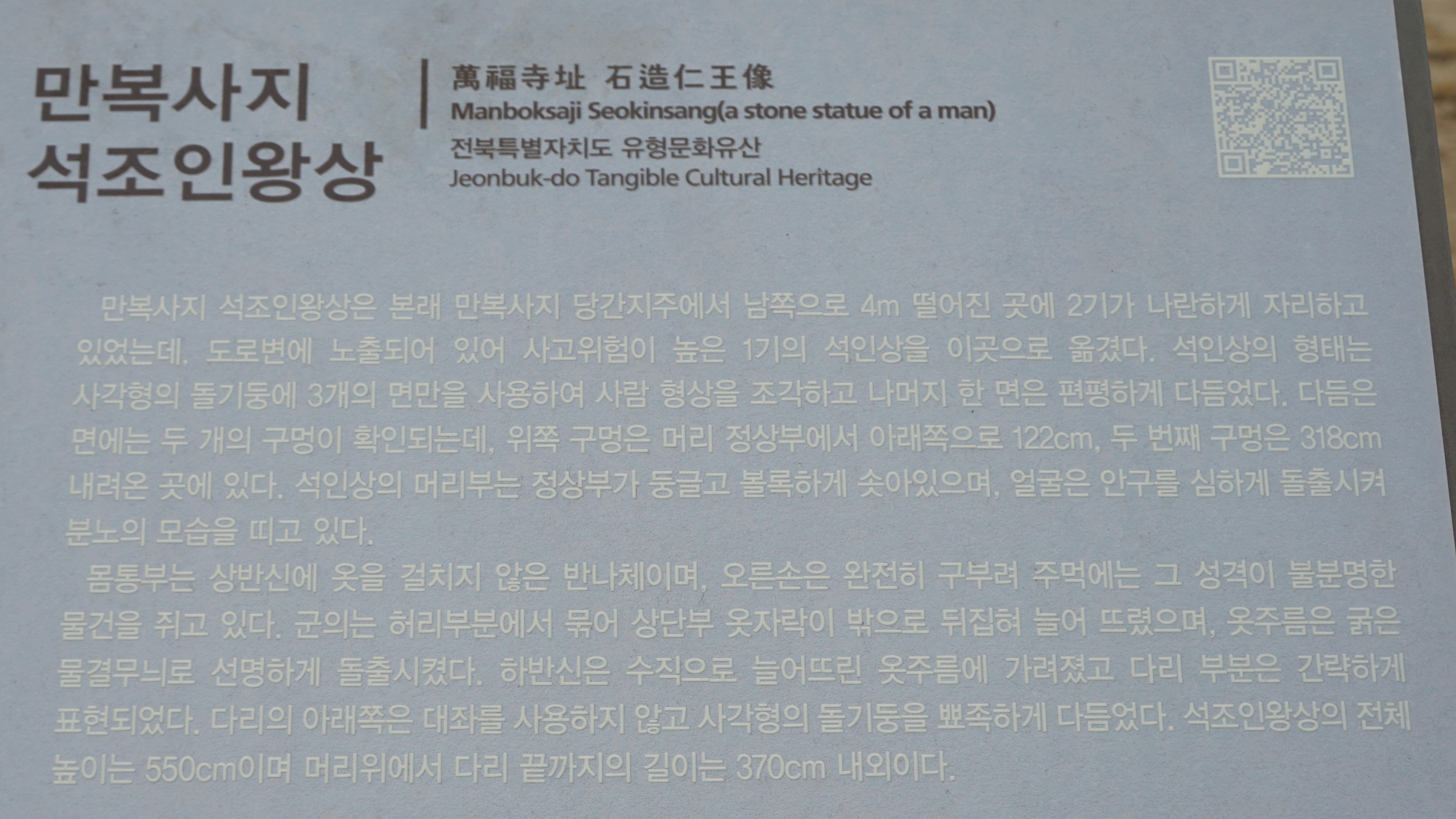

멀리서 봐도 가까이서 봐도 이런 석물은 처음 본다.

절 집 입구를 지키고 선 금강역사의 모습이라는 건 금방 식별이 되는데 어떤 연유로

이런 석물을 조성했는지 너무 궁금했다.

석조인왕상의 겉모습을 설명하는 안내문이, 겉으로 보이는 모습 그대로를 나열해 놓기 보다는, 알려 주지 않으면 절대 알 수 없는 스토리를 적어 궁금증을 해결해 주는 경우가 없다는 것이 항상 불만이다.

어떤 연유로 저 특별한 인왕상이 세워지게 되었는지 진심 궁금하다.(안내문을 읽기 전에 보고 보고 또 봐도 신기한 이 석주를 보며 든 생각은 야외 법회를 할 때 괘불을 걸던 당간의 지주는 특별한 조각없이 보통은 기둥처럼 보이는데, 어떤 창의적인 석공이 기왕이면 사찰을 지키는 '인왕'을 당간 지주에 조각한 것은 아닐까 하는 생각이 들었다. 실제로 인왕상에는 당간지주의 것과 같은 구멍이 뚫려있다.)

너무 세찬 바람이 불어서 옹기종기 모여있다.

만복사의 자세한 창건연대는 전하지 않지만 고려 문종 시기(1046~83 재위)에 지어진 절로 추정한다.

이 당시 고려는 불교가 한창 최전성기를 누리던 시기였기에 만복사 역시 거대한 규모로 조성되었다. 5층으로 지어진 법당과 2층으로 지어진 법당 등 복층구조 건물들을 세우고 그 안에 높이 35척(10m)짜리 불상을 안치하는 등, 개경과 멀리 떨어진 지역에 지어졌음에도 당시 전성 가도를 달리던 고려의 불교문화를 여과없이 보여주던 거대 사찰이었다.

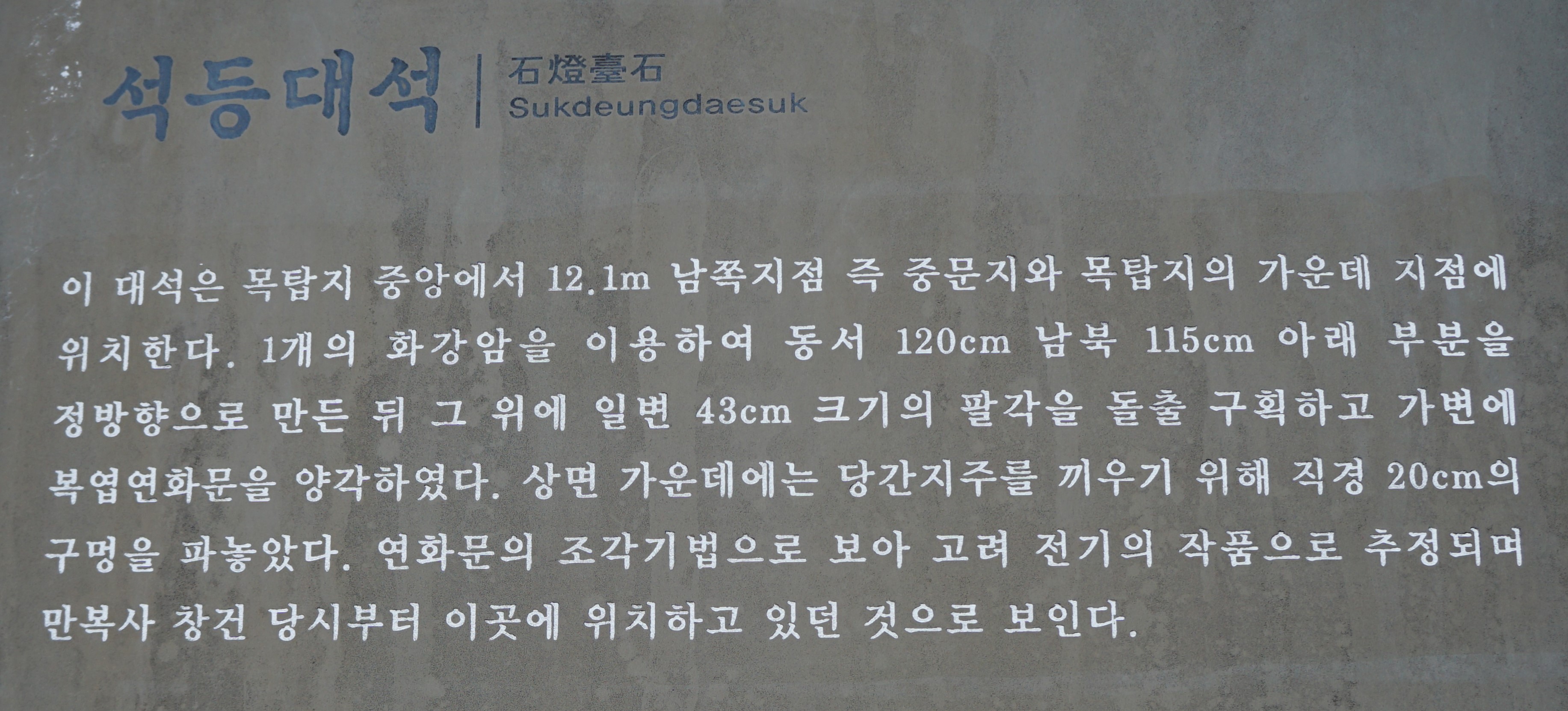

'석등대석 石燈臺石'

만복사지 5층 석탑은 고려 문종 때인 11세기에 세워진 것으로, 1968년 이 탑을 보수하다가 탑신의 1층 몸돌에서 사리장치가 발견되기도 하였다. 원래 이곳에는 절터 중앙에 목탑이 있었던 것으로 추정되고 있으며, 1979년부터 1985년까지 7차에 걸친 발굴조사로 많은 건물지와 다수의 유물이 발견되었다.

만복사지 '석조여래입상'(보물 제43호)을 봉안한 작은 전각이다.

석불의 손부분은 따로 조각해서 몸체에 연결하는 경우가 많은데, 그 때 연결 부위는

주로 금속이나 목재를 사용한다. 따로 연결한 손 부분은 훼손되고 없다.

입상의 뒤편으로 돌아 갔다가 깜짝 놀랐다. 비록 흐릿하긴 하지만 너무나 아름다운 선각의 부처님으로,

왼손에는 수려한 손가락의 모습까지 식별할 수 있게 정병을 들고 있는 모습으로 보아 관세음보살님 이다.

추측하건대 이 여래입상은 아마도 누운 채 오랜 시간이 지나 바로 세워지고 땅에 닿았던 부분이

묻혀있었던 까닭에 다른 색을 띄게 된 것이 아닌가 싶다.

관세음보살의 이리저리 늘어진 가사 자락은 너무나 수려하고 우아해 보인다.

그리고 섬섬옥수 왼손에 들린 정병의 모습도 뚜렷하다.

불꽃 광배 언저리에는 양쪽으로 화불의 모습도 보인다.

석조여래 입상의 좌대는 입상의 신체 비율에 비해서 과장되고 어딘가 어색하게 꿰맞춘 듯한 모양새이다.

손 부분이 훼손 된 것 처럼 발이 있어야 할 자리에 흔적만 있다.

불상 뒤에는 이미 불꽃 형태의 광배 위에 갖가지 상서로운 식물과 꽃을 조각하고 다시 둥근 형태로

불두를 감싸고 연꽃무늬를 두텁게 돋을새김해서 굉장히 공들여 장엄한 모습이다.

특이하게도 여래입상의 뒷면을 볼 수 있게 전각의 뒤로 문이 없는 출구가 있다.

여래입상을 봉안한 전각을 나와서 모두들 버스로 이동하기 시작하는데, 이상스럽게 불어대던 강풍도 사그라 들어

당간지주와 인왕상이 서있는 방향을 바라 보다가 오롯하게 다시 바라 볼 기회라 생겼으니까 무조건 뛰었다.

마치 유럽의 유적지에서나 볼 수 있을 법한 신전 기둥처럼 보이는,

그 특별한 모습에 쉬이 발걸음이 떨어지지 않았다....

'아름다운 산사' 카테고리의 다른 글

| 안양예술공원 스탬프투어의 시작과 끝은 안양사와 염불암 (0) | 2025.06.30 |

|---|---|

| 아름다운 계절 5월 보다 더 고운 연등불 밝힌 조계사 풍경 (0) | 2025.04.29 |

| 구례 지리산 연곡사-- 화엄사는 가지 않아도 연곡사는 가야하는 이유를 찾아서 (0) | 2025.03.29 |

| 가림성 가는 길 성흥산 대조사(보물 제217호 부여 대조사 석조 미륵보살 입상) (0) | 2025.03.07 |

| 부석사금동관세음보살님이 647년 만에 서산 조비산 부석사에 귀향하시던 날 (0) | 2025.02.02 |